第3版:2006.2.18

惑星探査機の観測から、土星半径の14倍と19倍の場所にイオン数密度の低い場所があり、そこには微粒子が存在する(未知の環がある)のではないかと考えられました。その後の観測で、19倍と12.5倍であるとされましたが、これまではっきりした結果が得られてきたわけではありません。2006年1月25日から26日(JST)にかけて起きた土星による恒星HIP42705の食では、この未知の環により、恒星の光度に変化みられるのではないかと期待されました。 (掩蔽メーリングリスト JOIN より要約)詳しくはせんだい宇宙館の予報解説ページ

この現象について、浜野和弘己氏らは、冷却CCDにより連続撮像された画像の測光をおこない、土星半径の12.7倍付近の減光の検出に成功しました。

浜野和天文台"未知の環検出の試み"

ここでは、その確認の意味も含めて、食のようすを撮影したビデオから、Limovieを用いた解析により、”未知の環”の検出を試みました。

その結果、ビデオからも、"12.5倍付近"にあたる時間に、光量の低下が認められます。ただ、現象継続時間に対して「1時間」というビデオの撮影時間は短く、明確な結果が出ているわけではありません。参考までにご覧ください。

1.観 測

-

観測地:

-

東経 137o 56' 44.61" 北緯 36o 19' 56.27" 標高 901.0m (JGD2000)

-

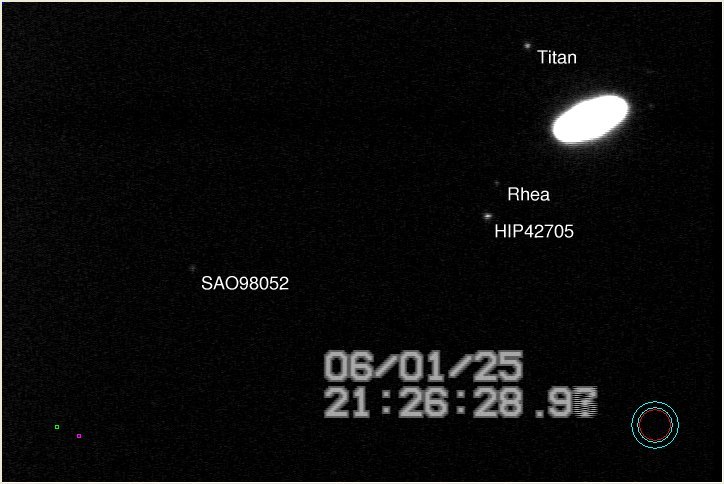

撮影時間:12:22から13:20(UTC)までの58分間。

機材: 25cmシュミカセ,2倍バロー使用,合成焦点距離約5000mm, WATEC WAT-100N

保時: GHS時計の信号によりインポーザTIViを同期。画面にスーパーインポーズ。

-

比較星としてSAO98052(9.77等)を、対象星HIP42705と左右ほぼ対称位置に置き、土星は光芒を避けるために画面上の方に置くようにした。

Titanも比較星にできるような配置にした。

-

極軸がずれてしまった(たぶん雪上に設置のため三脚が動いた)ことから、時間の経過と共に星像が画面上の方へ移動を始めた。しかし、Limovieでの測定に影響が出ることを考え、コントローラによる操作をおこなわず、そのままにした。21:50以降は、Titanが画面から外れる場合がでてきた。

なお、対象星も比較星SAO98052も、移動しながらも画面の中央付近を大きく外れることはなかった。

-

Limovieにより、HIP42705,SAO98052,Titanについて測定をおこなった。

得られたデータについて、表計算ソフト上で1秒間の平均をとり、更に10秒間の平均を計算した。

-

比較星を、恒星であるSAO98052とした。

10秒の平均値について、HIP42705 と SAO98052 および Titan の光量変化を比較した。

シンチレーションの影響を除くため、SAO98052 の光量を基準(1.0) とした時の HIP42705 の光量の比を求めた。

図2 HIP42705(赤), Titan(緑), SAO98052(青),の光量変化

同一図内に表示するために、SAO98052の数値を3倍してある。

横軸は、12:20(UTC)を20として、経過時間を分で表している。

Titanについては、極軸ずれのため、12:45(UTC)以降は視野外に出るようになったため測定できず。

図3 SAO98052を基準としたHIP42705の光量比

4.考 察

-

比較星SAO98052が暗いことから、変動が大きくなっている。したがって、それを1.0とした場合の光量変化(図3)にも、比較星の変動が大きく影響していると考えられる。

しかし、12:37から12:52(UTC)にかけて低い値が連続しており、未知の環をとらえた可能性も大きいと考える。

-

(1) 比較星について

-

Titanについて、SAO98052と比べてみると、大まかな増減が同じことから、Titanは比較星として活用できると考えられる。この場合は残念ながら使えなかったが、Titanといっしょに写りこんでいるビデオを使えば、より明確な結果を出すことができる可能性がある。

-

(2) 複数の観測の必要性

-

より確実な結論を得るために、複数のビデオの解析により、検証をおこなう必要がある。